第2回:産休に入る前に、人事がやっておくべきこと

妊娠の報告を受けたとき、最初に人事として気になるのは、「いつから産休・育休に入るのか」「何を準備すればよいのか」という実務的な段取りではないでしょうか。

制度は知っていても、いざ実務となると意外と迷うポイントが多いもの。

妊娠・出産の申出を受けたあとの対応を、段階別に整理してご紹介します。

① 申出の受理と「個別周知・意向確認」

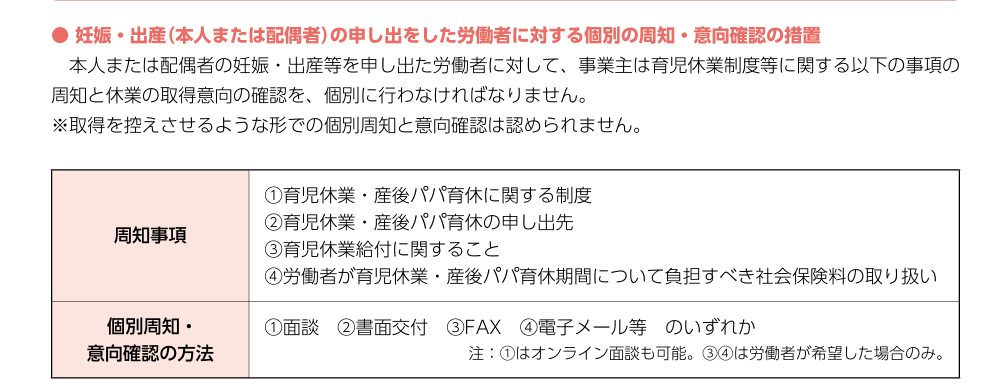

まず押さえておきたいのが、2022年の法改正で義務化された対応です。

本人または配偶者から妊娠・出産の申出があった場合、

企業は以下について、個別に周知することが義務付けられています。

- 育児休業制度の内容

- 申し出先(相談窓口)

- 育児休業給付金

- 社会保険料免除

方法は、対面、書面のほか、本人が希望すればファクスやメールの方法で。

伝えた記録も残しておくことが大切です。

個別周知で利用する書式は、厚労省のひな型を利用するのも便利です。周知事項が盛り込まれています。

妊娠初期の“つらさ”にこそ早めの申出が大切

特に妊娠初期は、つわりや体調不良によって通勤・勤務がつらくなる時期でもあります。

医師等からの指示により本人から申出を受けた時点で、以下のような「通勤緩和措置」や勤務配慮を検討することになります。

- ラッシュを避けた時差出勤の許可

- 勤務時間の短縮・一時的な在宅勤務

- 休憩回数や場所の柔軟な調整

母健連絡カードを利用してもらうと、配慮事項を適切に把握できます。

https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/renraku_card/

② 出産予定日と産休期間の確認

出産予定日がわかったら、そこから産前6週間前(多胎は14週間)を起点に産前休業開始日を計算します。

申し出があれば、休みが必要な期間です。

例)出産予定日:8月10日 → 産前休業開始日:6月29日

産後8週間までが「産後休業」です(この期間は原則就業禁止)。

③ 社内対応と書類整備

就業規則の確認(給与・賞与・有給の扱い)、休業中の住民税の扱い等確認

引き継ぎ準備

社会保険の手続き準備(出産手当金・保険料免除の届出書など)

④ 本人への丁寧なフォロー

制度面の説明だけでなく、本人の不安や希望を確認する機会も重要です。

たとえば、引き継ぎの希望時期、休業中の連絡手段、復帰後の働き方への不安 など

まとめ

早め・丁寧・柔軟に対応できる体制づくりを

産休に入る前の対応は、その後の育休・復帰までのスムーズな流れを左右する大事なステップ。

特に妊娠初期は体調が不安定な時期です。

“業務対応”だけでなく、“気持ちへの配慮”も大切な要素。

個別周知などの義務は、人事担当者にとっては負担増かと思いますが、厚労省のひな型なども上手にご活用ください。