育児休業に入る従業員がいらっしゃると、「社会保険料の免除」の手続きを進めることになりますね。

その際に、

「どの月が対象になるのか」

「賞与の保険料も免除されるのか」

といった細かい部分で迷われたご経験、ありませんか?

実は、2022(令和4)年10月に制度改正があり、判断が変わるケースがあります。

育児関連のプランナーとして企業訪問をしていますが、「いつの間にか変わっていて、知らなかった」という声を聴くことが結構あります。それだけ、法改正が多いということだな、と思ったり。

社会保険料は、本人と会社双方の負担が免除になりますので、確実に抑えておくと安心だと思います。

このときの改正内容と、実務で気を付けたいポイントを整理してみました。

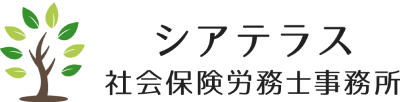

①月額保険料

改正前

・原則として「育児休業の開始月から終了日の翌日が属する月の前月まで」が免除対象

=月の末日を含むことで、短期の育児休業でも免除になる

改正後(2022年10月~)

・上記に加えて、同じ月中に14日以上育児休業(産後パパ育休含む)を取得し、復職した場合も免除

たとえば、10月1日〜15日の間に育休を取る場合が該当します。

*このケース、以前は月の末日を含まないため、免除対象外。法改正により10月分の保険料が免除

短期間の育休取得でも対象になる点は、要チェックです。

日本年金機構資料より

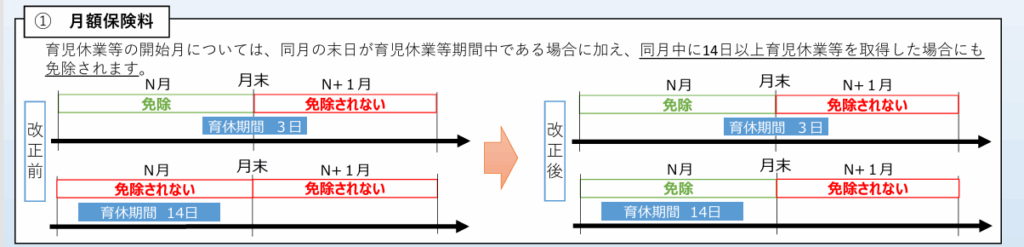

②賞与保険料

一方で、賞与にかかる保険料の免除については、明確なルールが加わりました。

それは、「賞与支給月の末日を含んで連続して1か月を超える育児休業を取っていること」が免除の条件になる、という点です。「1か月を超える育児休業」が条件になったのが、大きなポイント。月額保険料免除と考え方が異なります。

たとえば、7月に賞与を支給する場合、

→ 「7月1日から8月5日まで」など、7月末日を含んでかつ1か月を超える育休であれば賞与も免除対象になります。

逆に、7月20日〜8月10日など、期間が1か月以内だと免除の対象にはなりません。

日本年金機構資料より

気をつけたいポイント

月額保険料は、産後パパ育休の開始に併せて、短期の休業が免除対象になった一方、

賞与の免除は取扱いが変更となった改正でした。

月額保険料の免除要件と、賞与保険料の免除要件が異なる点に注意が必要ですね。

意外と見落とされがちなのが、「14日以上かどうか」や「1か月を超えているか」のカウント方法です。

また、免除を受けるには、「育児休業等取得者申出書」などの書類を適切に提出することも必要。

書類と提出先の確認、スケジュール管理も大切になります。

育休中の社会保険料免除は、経済的には大きなメリット。

企業にも従業員にとっても、安心して休業を取得できる大切な制度だと思います。

制度のポイントを共有することで、職場全体が制度を利用しやすい雰囲気になると良いですね。